Non si era ancora esaurita la grande emigrazione verso il Brasile quando, alla fine dell’Ottocento, da tutto il Bellunese, dal Basso Feltrino fino al Cadore e all’Agordino, iniziò un altro importante esodo di lavoratori, questa volta verso alcuni stati americani, in particolare la Pennsylvania, l’Ohio, l’Illinois, lo Utah, il New Jersey e la California; questi uomini venivano impiegati per lo più nelle miniere, ma non mancarono anche contadini, commercianti e operai specializzati. Il fenomeno divenne ancora più consistente nei primi decenni del Novecento, con la parentesi della Grande Guerra, e si esaurì prima dell’inizio del secondo conflitto mondiale.

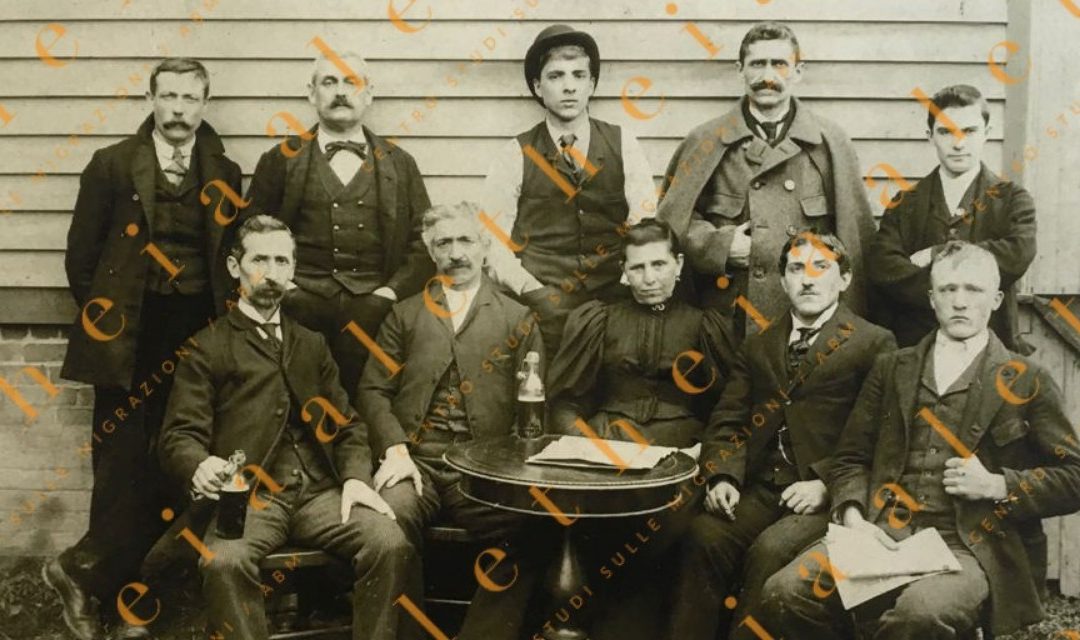

Si trattò di un’emigrazione sia temporanea, sia definitiva: la maggior parte espatriava per alcuni anni, poi rientrava per un breve periodo per ritornare successivamente, anche più volte, lasciando in paese moglie e figli. In diversi casi emigrò tutta la famiglia, che poi si radicò definitivamente oltreoceano, dove ora vivono molti discendenti. Molto raramente gli emigranti di prima generazione sposavano donne di altra nazionalità, di regola rientravano per coniugarsi con donne del paese di origine, che poi in taluni casi li raggiungevano con i figli; quando tutta la famiglia emigrava, generalmente non rientrava più in Italia.

Al momento della partenza l’emigrante dichiarava la persona che raggiungeva negli Stati Uniti, solitamente un fratello, un cugino, uno zio, ma anche un amico; doveva anche indicare una persona di riferimento nel suo paese di origine, che in questo caso era la moglie oppure uno dei genitori. Molti di questi emigranti si naturalizzarono presto statunitensi, per avere un più facile accesso al lavoro e all’espatrio; questa opportunità si rivelò poi determinante con le restrizioni dell’Immigration Act del 1924.

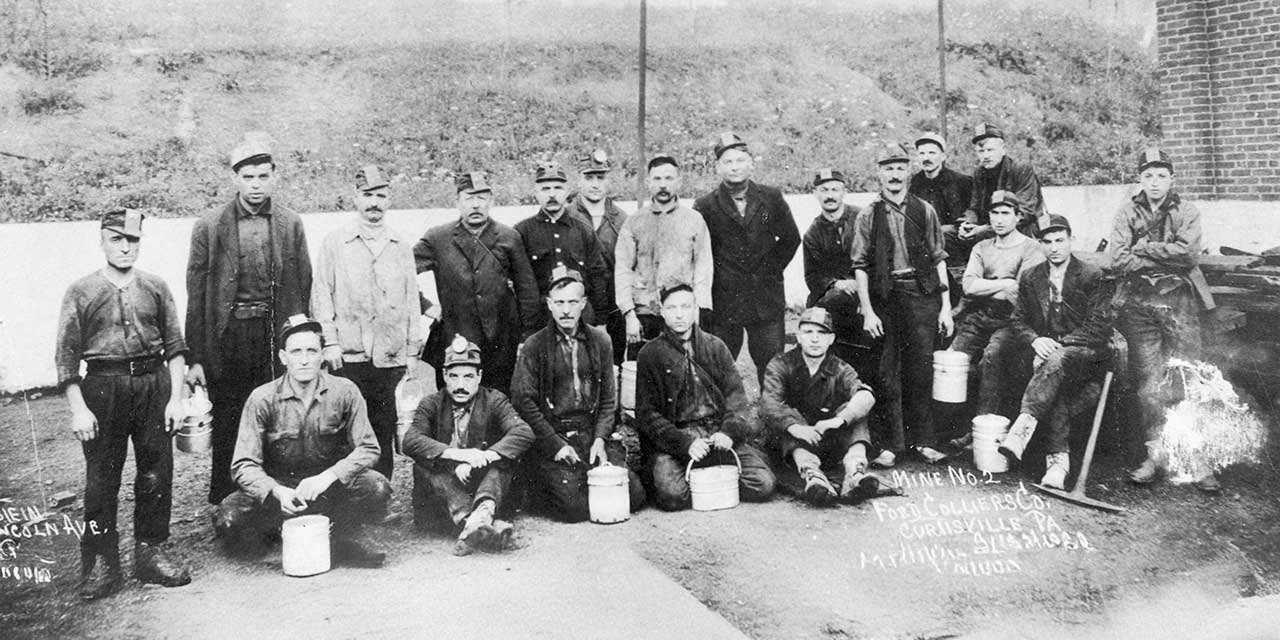

Alcune zone della provincia furono particolarmente interessate da questa emigrazione, sia per il fatto di essere più povere economicamente, ma anche perché, come è risaputo, emigrante chiama emigrante: esse furono Fonzaso con Seren, Lamon e Sovramonte, l’Agordino, in particolare i comuni di Agordo e La Valle, ma ancor più Gosaldo e Rivamonte, tutto il Cadore, compresi Domegge, Cibiana, Pieve e Auronzo e le zone di Santa Giustina e San Gregorio. Come spesso accadeva, molti dello stesso paese si dirigevano nello stesso luogo e prestavano lavoro nella stessa miniera: ecco che così ritroviamo tanti agordini a Bingham, nello Utah, molti fonzasini ad Albia, Iowa, e a Irwin, Pennsylvania, molti cibianesi a San Mateo, California, diversi da Borca e San Vito a Clifton, nel New Jersey. Era la paga del minatore ad attrarre gli emigranti in questo difficile e pericoloso lavoro, che in diversi casi fu loro fatale: sono molti coloro che persero la vita per crolli nelle gallerie o per scoppi e incendi; oltre ai grandi disastri come Monongah e Dawson, furono infatti davvero numerosi gli incidenti occorsi in miniera, con conseguenze mortali o gravi danni permanenti. Ci fu addirittura chi, come Osvaldo Da Vià di Nebbiù, perse la vita per un attentato alla sede dell’azienda nel lontano 1910.

Un’altra piaga fu quella delle morti precoci, riconducibili a malattie polmonari come la silicosi; sono tristemente frequenti le storie di famiglie che hanno visto la lontananza dei mariti per lunghi periodi perché impegnati col lavoro e poi il rientro in paese con le prime avvisaglie di salute cagionevole: ciò significava per la moglie essere dapprima costretta a crescere i figli da sola e poi rimanere vedova ancora giovane.

Luisa Carniel

Nella foto in alto: Curtisville, Pennsylvania, 2 agosto 1923. Mine N° 2 Ford Colliers Co. Il primo in basso da sinistra è Stefano Cecchin, di Meano. Per gentile concessione di Aurelio Cassol

0 commenti